Forum 180. Sarantis Thanopulos: “Manteniamo viva la 180 per andare oltre”

Il libro di Ivan Cavichi ha il merito di mettere a fuoco sia i limiti dell’applicazione della legge 180 sia la situazione di crisi in cui versa il sistema della salute mentale sul piano degli investimenti, del dialogo tra i saperi, dell’impostazione della cura, dell’attenzione alle persone sofferenti, delle condizioni di lavoro degli operatori e, soprattutto, sul piano delle idee.

Sono tra i redattori del “Manifesto della salute mentale” e posso dire che esso non è un programma da realizzare, ma una presa di posizione chiara, senza alcuna ambiguità, che invita tutti a un dialogo aperto per costruire un progetto comune per affrontare questa crisi. Questo progetto non solo non è più rinviabile, senza una grave sconfitta di tutti, ma è anche ragionevolmente a portata di mano.

Se c’è la buona volontà di tutte e forze che nella cura investono saperi, energie e passioni e non prevalgono istanze autarchiche rovinose. Poiché la salute è una questione fondamentale per la Polis democratica, il coinvolgimento dei cittadini, dei loro rappresentanti, della società civile e delle istituzioni è necessario. Discutiamo dunque, ma per costruire un progetto condiviso e credibile.

Uno sguardo critico, un confronto anche duro, un conflitto di idee che ci consente di ragionare insieme e uscire dalle certezze auto-conservatrici con cui ci consoliamo, devono essere sempre bene venuti. Poiché l’orientamento delle forze politiche gioca un ruolo centrale, partirei dall’articolo che Ivan ha scritto questi giorni sull’Espresso[1].

Non condivido la sua posizione che il ministro Speranza e Zampa, sottosegretario nel secondo governo Conte (e successivamente consulente del ministro e responsabile della salute del PD), abbiano seguito una politica neoliberista.

Hanno mostrato, invece, un attenzione molto apprezzabile alla sanità pubblica e alla riumanizzazione della cura nella salute mentale, rimettendo in gioco, per quello che potevano fare dato il vasto potere delle regioni, la riforma Basaglia. Basterebbe poi leggere i programmi per sapere che i due capisaldi nel campo della salute della campagna elettorale del PD erano l’opposizione alla privatizzazione e la riduzione del potere decisionale delle regioni a favore del governo nazionale.

Sono proprio le cose sulle quali giustamente insiste Cavicchi, per cui mi sembra incomprensibile la sua critica nei confronti del PD. Non mi è chiaro, inoltre, su che cosa basa la distinzione che opera tra Giorgia Meloni e le “altre destre” sul piano della politica sanitaria.

Penso che il dialogo già avviato con le forze progressiste debba proseguire, con rinnovato spirito di collaborazione, e che il confronto con il nuovo governo debba essere franco, serrato e fondato su richieste insieme coerenti e forti. Tenendo presente che, stando aI programmi di tutte le forze che lo comporranno, una cultura “correttiva”, che in nessun modo può essere la nostra, è presente eccome. Dare credito potenziale e personale a Giorgia Meloni e discredito, in forma di “sentenza definitiva”, al PD non mi sembra che abbia un senso costruttivo.

Sono un convinto sostenitore della riforma Basaglia, di cui ammiro il coraggio ma anche la lucidità. Per questo mi sento sereno nel dire che Ivan ha ragione quando afferma che bisognerebbe andare oltre. La legge 180 è in difficoltà. È sotto attacco su due punti fondamentali: la “centralità dell’approccio comunitario” e il “coinvolgimento dei diretti interessati e delle loro famiglie nel processo di cura e nel recupero psicosociale” (i due punti che il ministro Speranza ha posto al centro del GMHS di Roma).

Le condizioni attuali non le sono favorevoli. Il mondo è cambiato in peggio da tutti i punti di vista. I legami solidali e i valori comunitari sui quali la riforma Basaglia si fondava sono in grande crisi dappertutto. In molte aree della nostra vita sono in evidente declino. La cultura del riduzionismo biologista, che tende a dominare con modelli puramente “tecnici” lo spazio della cura, sta da tempo desertificando gli spazi del recupero psicosociale e svuotando di significato l’approccio comunitario.

C’è stato indubbiamente anche un limite nell’applicazione della riforma: uno slittare progressivo -sotto la pressione del tecnicismo che pure doveva avversare- verso un’investimento quasi esclusivo nelle infrastrutture organizzative, puntando soprattutto al miglioramento delle condizioni materiali degli “utenti”.

Un altro limite sono state le riserve dei riformatori verso la psicoterapia, considerata come applicazione di principi tecnici, come modalità di terapia persuasiva, direttiva e in un certo modo repressiva. Questo è vero, in varia misura, per alcune sue forme più votate all’addestramento e all’adattamento.

Ma è comunque un rischio insito in ogni modalità di cura, nessuna esclusa, di cui bisogna essere consapevoli. Sia perché la pressione delle domande sociali di “ordine” e di “allineamento” sono presenti in ogni tipo di organizzazione -“funzionalità” e soggettività sono due condizioni indissociabili dell’umano e sono sempre in tensione tra di loro-, sia perché la “violenza dell’interpretazione” (la presunzione di sapere ciò che serve all’altro) può avere carattere necessario di contenimento per il soggetto che sente tremare sotto i suoi piedi le condizioni della sua esistenza. Attribuire alla sola psicoterapia questa contraddizione presente in ogni dispositivo di cura, è arbitrario. Nelle sue espressioni migliori la psicoterapia può diventare, invece, lo strumento migliore della soggettivazione.

L’incomprensione, in particolare, tra i riformatori e la psicoanalisi (i due alleati naturali nella costruzione di un processo di disalienazione dei “malati mentali” dalla “malattia”) ha condizionato negativamente, fin dall’inizio, il percorso della riforma.

La psicoanalisi come modalità di lavoro con i soggetti cosiddetti “psicotici” non è mai stata usata come strumento tecnico, non sarebbe neppure possibile che fosse usata in questo modo. Solo una parte minoritaria degli analisti (nella quale mi includo) si occupa delle situazioni psicotiche e questo per due motivi: si opera in campo aperto, con gli assunti teorici e clinici in continua trasformazione, sotto l’effetto diretto dell’esperienza analitica; è un lavoro difficile che implica grande responsabilità solitaria e continua preoccupazione (la tendenza suicidaria o il pericolo di una crisi acuta incombono sempre anche per anni).

Nessuno degli analisti che lavora in questo campo considera il suo interlocutore come oggetto di spiegazione che educa alla vita, ma come soggettività inespressa e lacerata che lotta per emergere e vivere. A questa soggettività bisogna dare spazio e tempo, accettando di essere destabilizzati e trasformati dalla sua impronta nel proprio modo di sentire e pensare per poter entrare in una relazione vera con essa. Per l’analista la “psicosi” è il sistema difensivo con cui la soggettività viva si difende dalla distruzione e il delirio un modo di riappropriazione arbitraria, ma autentica nel suo fondamento, del rapporto con la realtà. Già Freud ammoniva, più di ottant’anni fa, che è inutile cercare di convincere i soggetti deliranti dell’inconsistenza delle loro idee; bisogna ascoltare, invece, il nucleo di verità soggettiva che tali idee contengono.

L’istituzione psicoanalitica, da suo canto, ha voluto, per lungo tempo, ignorare l’importanza del fattore sociale. Piuttosto che espandere la sua prospettiva particolare, spostando il suo centro di gravità nel campo del dialogo con altri saperi particolari, si è chiusa a tratti anche molto lunghi nel suo idioma, ha preteso di spiegare il tutto a partire dal suo specifico campo di conoscenza. Cornelius Castoriadis ha descritto con parole molto lucide la necessità di un incontro della teoria politica, della sociologia (e perfino della teoria economica) con la psicoanalisi che, varrebbe la pena di sottolinearlo, nel campo della salute mentale porterebbe il contributo che la psicoanalisi può dare al di là del suo uso come modalità di cura:

“L’apporto della psicoanalisi alla comprensione del mondo umano, assolutamente fondamentale, ci mostra chiaramente che non sono considerazioni di “interesse”economico, né fattori “razionali” a dominare le motivazioni degli umani e a permettere di comprendere il loro comportamento. Viceversa, la psicoanalisi continua a voler ignorare il ruolo fondamentale dell’istituzione sociale nella socializzazione degli umani e a pretendere di poter derivare le istituzioni e i significati sociali a partire dalle tendenze profonde della psiche, il che costituisce un non senso plurimo.

Ma la psicoanalisi può e deve fornire un contributo fondamentale a una politica dell’autonomia. Perché la comprensione di sé è una condizione necessaria dell’autonomia. Non può esserci una società autonoma che non riflette su se stessa, che non si interroga sulle sue motivazioni, le sue ragioni di agire, le sue tendenze profonde.” [2]

Il mancato incontro tra la cultura dell’emancipazione politica e socioculturale e la psicoanalisi ha sicuramente indebolito il sapere e la praxis della cura della sofferenza mentale. Cavichi pone in evidenza l’inconsistenza epistemologica della psichiatria, ma anche della medicina. Che la medicina sia in crisi sul piano epistemologico lo si sa da tempo. Lo sviluppo tecnologico (che ha pure prodotto soluzioni di grande funzionalità e impatto, facendo spesso passi da gigante) copre questa crisi, ma per chi vuole vedere, piuttosto che farsi abbagliare, è piuttosto evidente che si vede molto meglio quello che già si vedeva e di conseguenza si fa con molta più efficacia quel che già si faceva. Il paradigma “ottico” è dominante e più domina più, pur apportando indubbi benefici, impedisce di dislocare lo sguardo.

Non è un caso che l’aspettativa media di vita negli Stati Uniti è scesa ai 76,1 anni, solo parzialmente a causa della pandemia, con differenze tra ceti sociali e gruppi etnici (sfavoriti quelli più deboli).[3] Si è creata una situazione complessa che trascende di molto lo specifico tecnico della medicina e richiede uno sguardo più ampio e complesso.

Lo statuto epistemologico della psichiatria in realtà oggi non esiste. Esso dovrebbe essere per natura antinomico, sia perché il campo della cura della sofferenza psichica grave è molto più ampio della psichiatria stessa (soprattutto sul piano dell’approccio comunitario) sia per l’eteronomia dei fattori che confluiscono a determinare la sofferenza (genetici, psichici e sociali).

Non solo la psichiatria deve acquisire uno statuto epistemico multidisciplinare, ma deve anche lavorare in un campo eccentrico a quello scientifico che include esperienze che non possono essere misurate e definite secondo il principio logico della non contraddizione. Il che è anche ciò che più la rende significativa (soprattuto per chi ci lavora): il ricorso a un metodo scientifico rigoroso (secondo prospettive molteplici) che rinuncia, tuttavia, alla velleità di imporre parametri scientifici nella realizzazione intima, soggettiva dell’esperienza umana.

Nel suo momento più felice (di cui la legge 180 è un apice, non dimentichiamolo se non vogliamo ripartire da zero) il campo della salute mentale (che include, oltre gli psichiatri, gli psicoterapeuti e gli specialisti di ogni tipo di formazione psicologica, gli infermieri, gli utenti e i loro familiari, coloro che si occupano dell’inserimento comunitario e lavorativo) è stato un luogo conviviale e ricco di idee e di fermenti. La progressiva imposizione di un regime monocratico biomedico (che riduce l’essere umano è il suo dolore alla sua biologia) non ha alcuna legittimazione scientifica, è una costruzione ideologica priva di prospettiva. Ha reso socialmente invisibile la sofferenza senza produrre progressi nel suo superamento, l’ha trasformata in un’area grigia, spersonalizzata di esistenza, tendenzialmente esplosiva.

Bisogna che ci sia chiarezza: nessuno mette in discussione la legittimità di un approccio medico alla sofferenza psichica. Il lenimento e contenimento dell’angoscia acuta e invalidante mediante l’uso di farmaci ha una sua validità scientifica, fa parte delle condizioni “funzionali” dell’esistenza senza le quali la soggettività non può dispiegare il suo potenziale. Quella che va fortemente criticata senza ambiguità è la pretesa di costruire su base biomediche non un approccio specifico, ma un modello totale e autarchico, dunque totalitario, di “malattia e terapia”.

Penso che sia maturo il tempo di mettere in discussione le “evidenze”, una concezione dello scientifico di alcun valore epistemologico, priva di rigore. Le “evidenze”, è noto, vengono dal campo della produzione farmaceutica dove hanno la loro ragione di essere e sono uno strumento determinante per stabilire la credibilità dell’uso di un farmaco. Perché le evidenze abbiano valore devono essere raccolte bene con procedure precise e controllabili in modo indipendente. A condizione che le diagnosi sulle quali si basano non lasciano a desiderare (o che non si facciano diagnosi di “spettro”, onnicomprensive e, a volte, francamene “spettrali”); che si tenga conto del fattore soggettivo (compliance e placebo). Quello che non si può fare è usare questo tipo di evidenze come prove di ipotesi eziopatogenetiche o di teorie sulla natura della sofferenza mentale.

Quando poi si passa alle evidenze collegate alla somministrazione di schemi terapeutici la confusione è grande: le diagnosi sono piegate all’interesse dei somministranti, i criteri di valutazione pure (manca puntualmente una correlazione seria tra i risultati prefissati e il reale miglioramento della qualità di vita degli utenti) e i controlli indipendenti sono inesistenti.

Più in generale i dati scientifici non esistono senza le teorie che consentono una loro interpretazione e le teorie non consistono senza i dati scientifici che possono validarle, invalidarle o modificarle (ma dobbiamo pur ammettere, anche nel nostro campo, ciò che da tempo è riconosciuto nel campo della fisica: l’esistenza di un’area di indeterminazione). Tantissime evidenze biologiche (a partire da vari tipi di markers) sono raccolte in psichiatria, ma mancano di strumenti di interpretazione adeguati che ci permetterebbero di utilizzarli veramente.

Da quando la scienza esiste i dati di osservazione servono a rendere visibile e conoscibile ciò che evidente non è, non sono conoscenza in se stessi. Il fatto che abbiamo permesso di ridurre la complessità scientifica, conoscitiva e esperienziale della salute mentale a finzioni procedurali dall’ “appeal scientifico”, non ci fa onore.

È promettente il fatto che alcuni dipartimenti di salute mentale si stanno impegnando nella ricerca multidisciplinare. Soprattuto nel campo del l’epigenetica. Comunque la vogliamo inquadrare la genesi del dolore psichico è multifattoriale. Chiuderla in un campo piuttosto che in un altro non ci porta lontano: bisognerebbe indagare le complesse relazioni che legano tra di loro i vari campi. Ciò è certamente più molto più difficile, impegnativo delle semplificazioni, ma è serio e rigoroso.

Un’ultima osservazione. L’inserimento politico culturale e lavorativo nella comunità in cui si vive non ha come sua funzione prevalente quella di “riabilitare” il soggetto sofferente alle relazioni sociali, renderlo più consone al modo comune di intenderle e di costruirle. La cosa davvero significativa è migliorare la sua qualità di vita, permettergli di trovare modalità di relazionarsi con il mondo che lo facciamo sentire vivo, nonostante e aldilà della sua sofferenza. La prospettiva non è quella di “guarirlo” dal suo “disordine mentale”, ma di inserire questo disordine nella vita comune in forme che ci interrogano sul nostro linguaggio e sul nostro modo di pensare e umanizzano la sua presenza tra di noi e la nostra accoglienza.

La legge 180, resta un baluardo di civiltà nella cura della sofferenza psichica grave. Andare oltre non significa abbandonarla, ma mantenerla viva. Migliorate il suo impianto riformatore, ridarle la forza propulsiva che era venuta meno e allontanarla dal rischio di diventare monumento di se stessa.

Bisognerebbe ripartire dall’importanza di una cultura complessiva della cura: l’attenzione ai diritti politici, civili e sociali, ma anche alla libertà e alla creatività dell’espressione soggettiva, ai bisogni materiali, ma anche ai desideri e agli affetti, all’esigenza di un inserimento vero, e non formale, all’interno della propria comunità, ma anche alla richiesta di lenimento del dolore e, soprattutto, di una sua elaborazione.

Sarantis Thanopulos

Presidente della Società Psicoanalitica Italiana

Note:

[1] Ultima chiamata per la Sanità pubblica p.74-75, 9.10.2022

[2] La Rivoluzione Democratica (1990), Eleuthera, Milano 2022, p.122

[3] Dati del National Center for Health Statistics per il 2021

Leggi gli altri interventi: Fassari, Cavicchi, Angelozzi, Filippi, Ducci, Fioritti, Pizza, d’Elia, Cozza, Peloso, Favaretto, Starace, Carozza

19 Ottobre 2022

© Riproduzione riservata

Giornata Mondiale contro il Cancro. Nel mondo quattro tumori su dieci potrebbero essere prevenuti. Ecco lo studio dell’Oms e dell’Iarc

Quasi quattro diagnosi di cancro su dieci potrebbero essere evitate intervenendo sui principali fattori di rischio prevenibili, dal fumo alle infezioni, dall’alcol all’inquinamento. È quanto emerge da una nuova analisi...

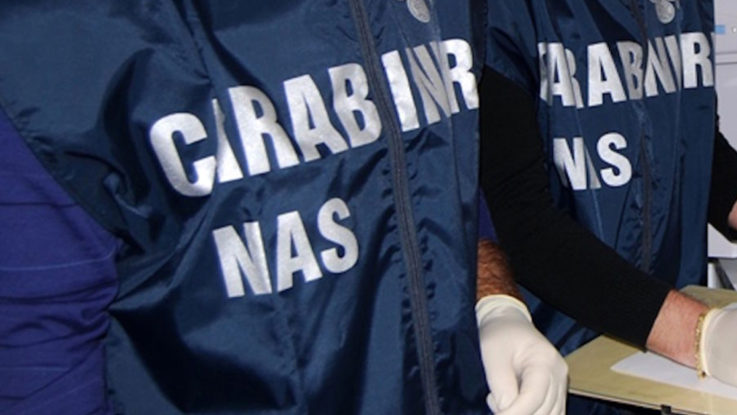

Nas, il bilancio 2025. Oltre 45mila ispezioni, 148 arresti e sequestri per 197 milioni di euro

Ben 45.762 ispezioni, con 6.255 sanzioni penali e 23.397 amministrative; 148 arresti e 2.829 deferimenti all’Autorità giudiziaria, oltre alla segnalazione di 13.390 persone all’Autorità amministrativa. A questi si aggiungono 6.249.380...

Opposizione in crisi, Ssn in bilico: il ddl delega è un’occasione (gravemente) trascurata

Il Ssn ha un disperato bisogno di essere ben governato, e questo è scontato, ma anche di qualcuno che faccia bene l’opposizione. Purtroppo, il Governo Meloni, se mai ce ne...

Liste d’attesa. A 18 mesi dalla legge mancano ancora decreti attuativi. Gimbe: “I dati restano opachi e i benefici per i cittadini non decollano”

La Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (Pnla) raccoglie i dati relativi a quasi 57,8 milioni di prestazioni erogate nel 2025: 24,2 milioni di prime visite specialistiche e 33,6 milioni...

Gli speciali

Sanità digitale per garantire più salute e sostenibilità. Ma servono standard e condivisione

I più letti

Prevenzione melanoma. Via libera del Senato al testo che istituisce la giornata nazionale. Arriva il consenso informato per l'esecuzione dei tatuaggi

Schillaci: “Intollerabile che l’accesso alle cure dipenda dal Cap o dal reddito. Difendere universalismo e gratuità del SSN”

Inibitori di Pompa Protonica. Aifa introduce una nota che ne regola la prescrivibilità

Richiamo globale su latte artificiale e altri prodotti per neonati per tossina da Bacillus cereus

I dieci motivi per cui gli Infermieri con Laurea Magistrale ad Indirizzo Clinico dovrebbero afferire alla Dirigenza

Al via la riforma del Servizio sanitario nazionale. Nascono gli ospedali di terzo livello e quelli "elettivi" senza Pronto Soccorso. Riordino disciplina per medici di famiglia e pediatri

Prevenzione melanoma. Via libera del Senato al testo che istituisce la giornata nazionale. Arriva il consenso informato per l'esecuzione dei tatuaggi

I dieci motivi per cui gli Infermieri con Laurea Magistrale ad Indirizzo Clinico dovrebbero afferire alla Dirigenza

Paziente ucciso da un altro paziente in reparto di Psichiatria. “L’assassino era pericoloso e in attesa di trasferimento in Rems”

Schillaci: “Intollerabile che l’accesso alle cure dipenda dal Cap o dal reddito. Difendere universalismo e gratuità del SSN”